昔々、僕は北信の雪国に住んでいたことがあります。二十歳をちょっと過ぎたころでした。アパートなどない小さな町なので、ちょっとしたきっかけでお知り合いになった、駅の近くに住むUさんという方のお宅に間借りをすることになりました。Uさんは山奥の小さな小学校で先生をされていて、クロスカントリースキーを子どもたちに教えておられました。僕はクロスカントリースキーはほとんどやりませんでしたが、そのUさんご夫妻には「山の恵み」をいろいろと教えてもらいました。

雪解けの5月ごろになると周囲は山菜の宝庫。タラの芽、ゼンマイ、ウドなどを求めて、その小さな町の人たちは山に出かけて行きます。山菜などまったく縁がなかった僕でしたが、Uさんご夫妻が一緒に行きませんか、と誘ってくれました。しかし、初心者にはどれが美味しい山菜なのか判別は難しく、ご夫妻がカゴいっぱいに何かを摘んでおられるのをただただ感心して見ていました。でも、竹の子(ネマガリダケ)狩りは初心者でも分かりやすくて、僕もついつい夢中になってしまい、迷子になりそうになったことがあります。

そして、秋になるときのこ狩りです。Uさんが勤めておられた学校は大きな湖に面した山の中にあり、この付近がきのこの山なんですね。一度だけでしたが誘っていただきました。竹で編んだカゴを渡され、3人で山に分け入りました。道などほとんどありません。でも、先生たちが進んでいく先にはきのこの群落があったりするのです。ナメコ、ムラサキシメジ、シモフリシメジ、あと、アカなんとかという名前のきのこなどを覚えていますが、ご夫妻は群落を見つけると、悦びに満ちた雄叫びを上げておられました。結果、一回の山歩きでご夫妻のカゴはきのこでいっぱい。僕もその3分の1ぐらいは採った記憶があります。その日はUさんのお宅で贅沢な天然のきのこ汁をいただきました。

きのこというのは何か魔力のようなものがあって、僕もその魔力にかかり、数日後にまたその山に一人で行ってみました。ところが、それらのきのこにはまったく出会えず、それどころかまた迷子になってしまい、収穫はゼロ、怖い思いだけをして山を下りてきました。

あれから50年近くが経ちますが、今だにその魔力に取り憑かれています。おおきな木野外塾の秋のキャンプもきのこ三昧。先日も美味しいきのこをみんなで見つけて、きのこ汁にしたり、ホイル焼きにしたりして食べました。ホコリタケの大群落を見つけると子どもたちは大喜び。木切れでたたきまくります。胞子が一面に舞い上がって煙幕のようになるのが楽しいみたいです。

しかし、きのこというのは山菜のように毎年同じ場所に行けば収穫できるというものではなくて、数年前にナメコの大群落を見つけた山にも毎年登ってますが、毎回空振りです。僕はフェイスブックできのこマニアの人たちのグループもフォローしてますが、その人たちは毎日すごい写真をアップしています。マツタケを100本以上採ったとか、ナメコやナラタケの大群落があったとか、両手でひとかかえもあるマイタケをゲットしたとか。いったいどこに行ったらこんな光景を目にすることができるのかといった夢のような写真ばかりです。

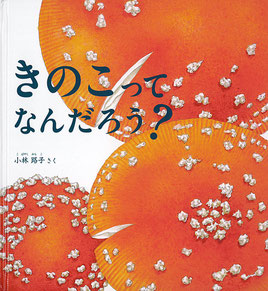

では最後に、この秋に出たきのこの絵本を一冊ご紹介します。『きのこってなんだろう?』(小林路子作/福音館書店)。見た目が可愛い毒きのこベニテングタケや、色や形が変わった様々なきのこたち。小さな子たちにも分かりやすくきのこの魅力を伝えてくれます。

おおきな木 杉山三四郎