絵本コンシェルジュ 杉山三四郎のメッセージ

私は、絵本というのは、人と人とがつながるコミュニケーションツールだと思っています。

絵本のよみきかせは、読み手と聞き手が生の声でつながる時間です。

読んでもらう子どもたちにとって、絵本の世界は、読んでくれた人の温かみとともに、将来にわたって心の宝物となって残っていくのです。

最近では、パソコンやスマホに子守りの役目をさせている親御さんも多いかと思いますが、やはり大切なのは、親子が生の声、生の言葉でつながる時間をたくさん持つことではないでしょうか?

絵本選びでお悩みの方は、ぜひご来店の上、私や当店スタッフに声をかけてください。お子様にぴったりの絵本をお選びします。

遠方の方は、本の定期購読「ブッククラブ」をご利用ください。

チョウシンタで暑さをぶっ飛ばそう! 長新太さん没後20年

夏です。「暑いですねえ〜」と皆さんお決まりのご挨拶が交わされていますが、夏なんだから暑いのは当たり前。海、山、川、プール、夏を楽しもうじゃありませんか。マスコミでは毎日熱中症警戒を呼びかけてますが、エアコンの効いた室内に閉じこもってばかりいては体が弱ってしまいますよ。そこで、暑さも笑って吹き飛ばしてくれるようなユーモア絵本の境地を切り拓いた絵本作家、長新太さんのお話をさせてください。

6月25日は長新太さんの命日でした。亡くなられてからもう20年にもなるんですね。おおきな木で『つきよのかいじゅう』(長新太作/佼成出版社)の原画展をやったのが今からちょうど30年前。長さんの大ファンだった僕は、その原画を受け取りに、佼成出版社の編集者の方といっしょに、はるばる都内の長さんのご自宅まで行ってきました。長さんの絵本には親子でハマってたので、こちらはすごく緊張して行ったんですが、気さくに応対していただけて、帰りには、長さんも所属されている漫画家の会のカレンダーやなぜかビール券までいただいてしまいました。そのビール券を使うのはちょっともったいなかったんですが、とっておいてどうなるものでもないのでビールに引き換えましたけどね。

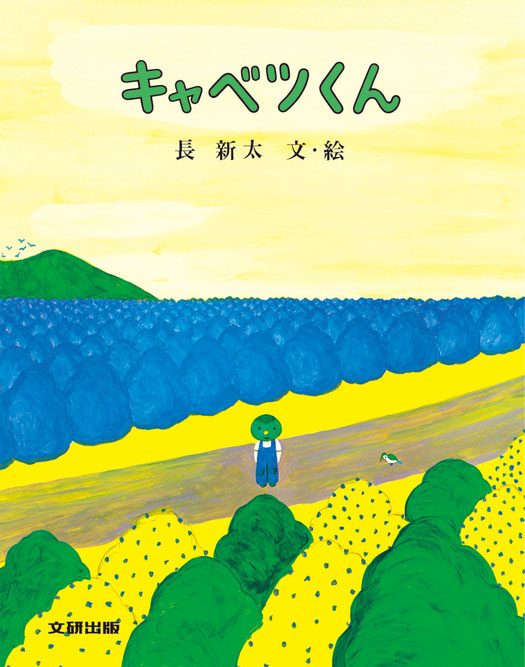

それはともかく、僕が初めて長さんの絵本に出会ったのは長男が幼稚園のころだったと思います。妻が友だちから『キャベツくん』(文研出版)を借りてきたのです。初めて読んだときの感想は、「なんじゃこりゃ〜!」でした。それまで読んだことがある絵本に、こんなぶっ飛んだ世界はありませんでした。

頭がキャベツのキャベツくんと服を着て帽子を被ったブタヤマさん。お腹が空いたブタヤマさんはキャベツくんを食べようとしますが、「僕を食べるとキャベツになるよ!」と言います。すると、鼻がキャベツになっているブタヤマさんが空に浮かんでいるんです。いったいどこからそんな発想が生まれるのか不思議です。その後、キャベツを食べたヘビやタヌキやゴリラやらが空に浮かんでいる絵が続き、「〜が食べたら?」「こうなる!」「ブキャ!」の繰り返し。これがまた面白くて、いっとき我が家のブームにもなりました。

それまで絵本や物語の定石とされていた「起承転結」とか「行きて帰りし物語」といった展開の要素はどこにもありません。そして、ありえない色使いの絵。でも、子どもたちは大好きになり、我が家に長さんの絵本は少しずつ増えていきました。

そして、原画展もやった『つきよのかいじゅう』。山奥の湖でネッシーみたいな怪獣が出てくるのを10年も待っている一人の男の前に現れたのは…? な、な、なんと、怪獣ではなくシンクロナイズドスイミングをしている大男。その吐く息が音楽のように聞こえてきます。ボコボコボコボコ ボコボコボン…、ボコボコボコボコ ボコボコボン…、ボコボコボコボコ ボコボコボン…。すみません、この絵本の面白さを説明するのは不可能です。絵本を見ていただくしかありません。

絵本に携わる多くの人たちが指摘しているように、長新太さんは日本の絵本界に新境地を開き、その影響を受けた多くの絵本作家さんたちが今も活躍されています。没後20年を機に、長新太さんを愛する全国の出版社や書店が協賛して「哀悼フェア」を行うことになりました。数ある長さんの絵本や漫画のごく一部しか展開はできませんが、チョウシンタの世界に足を踏み入れて、暑さを吹き飛ばしてみてはいかがでしょう。

おおきな木 杉山三四郎

武力で平和を守ることはできません

NHKの連続テレビ小説『あんぱん』。今や日本人なら誰でも知っている絵本やアニメの『アンパンマン』(フレーベル館)の作者である、やなせたかしさん(ドラマでは柳井嵩)をモデルにしたドラマです。やなせさんは1919年(大正8年)生まれで、主人公はその奥様となられる暢(のぶ)さんです。実際には、やなせさんが暢さんに出会うのは、戦後やなせさんが戦地の中国から引き揚げて高知新聞社に勤めていた頃なんですが、ドラマでは幼なじみということになっています。

ドラマで、のぶは女子師範学校を卒業して自分も卒業した地元の小学校で教師をしていますが、師範学校時代には、お国のために戦っている兵隊さんへ送る慰問袋の作成を精力的に行なって、新聞にも取り上げられ、「愛国の鑑(かがみ)」と呼ばれるようになります。

この時代はおそらく1937年(昭和12年)から1939年にかけてのころだと思いますが、昭和12年は盧溝橋事件が起きて日中戦争に突入した年で、昭和13年には国家総動員法ができて、国民も一丸となって戦争へと向かっていくようになった時代です。

のぶの家は「浅田石材店」で祖父が石工をしていますが、そこに住み込みで働いていた若い石工の豪君に召集令状が届きます。豪君のことが好きだった、のぶの妹蘭子は気持ちを打ち明けて結婚の約束もするのですが、やがて豪君の戦死の報が届き、二度と会うことは叶わなくなります。豪君はお国のために勇敢に戦ったのだ、誇りに思うべきだと周りは言いますが、蘭子にとってはそんなのは嘘っぱちにしか思えません。

一方、「愛国の鑑」である姉ののぶは小学生たちに愛国心を教え、男子たちは兵隊さんに憧れていくようになりますが、愛する人を戦争で失った妹のことを思うと、自分がやっていることが正しいのかどうか、本心が揺らぎ始めているようにも見えます。

やなせたかしさん自身も昭和16年に招集され、21年に復員船で引き上げるまで中国大陸で従軍していましたが、『ぼくは戦争は大きらい』(小学館)には自身の戦争体験が語られています。実の弟は特攻隊に志願し戦死しているとのことで、ドラマもしばらくはこの悲惨な時代が描かれていくのでしょう。

今年は昭和100年という節目の年で、終戦後80年でもあります。昭和のはじめ20年は戦争へと向かっていった軍国主義の時代、そして今に至る80年は新しい憲法のもと平和な時代だったと言えるのではないでしょうか。先日5月3日は憲法記念日でしたが、毎年この日には護憲派、改憲派ともに各地で集会が開かれています。僕は、何がなんでも憲法は変えるべきではないとは思いませんが、戦争放棄を謳った日本国憲法第9条は日本人の宝であり、誇りであると思います。

こういうことを言うと、武器を持たずに平和を守るなんて考えは「お花畑だ」という人がいます。しかし、昭和の歴史を見てみれば、武力で平和を守ることはできなかったのは事実だし、戦後80年の間、日本が戦争を引き起こすこともなく、戦争で死んだ人もなく、殺した人もいなかったのも事実です。武力で平和が守れるなんて思っている人の方がよほど「お花畑」なのではと思います。もし「憲法第9条がなかったら」と思うと恐ろしくなります。アメリカが引き起こしたベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争などにも日本は軍隊を派遣していたかもしれません。そして、愛する人を失っていたかもしれないのですから…。

おおきな木 杉山三四郎

ノー・アザー・ランド 故郷は他にない

先日、『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』という映画を見てきました。2024年ベルリン国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞と観客賞を受賞し、今年アカデミー賞でも長編ドキュメンタリー賞を受賞した映画です。かねてから不条理なことがパレスチナの地で起きていることは知ってはいましたが、ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人の居住区で実際に起きていることを記録したこの映画を見て怒りが収まらなくなりました。舞台は西岸地区にあるマサーフェル・ヤッタという居住地区で、そこに生まれ育った若者バーセルはイスラエル軍による占領が進む故郷の姿をカメラに収めてきました。完全武装の兵士やそれに守られたイスラエル人入植者たちに対抗する唯一の手段は、この無惨な行為を撮影し世界に発信することでした。

イスラエル軍は戦車や大型重機でやってきて、ここに軍の射撃場を作るということを口実に、平穏な暮らしを続けているパレスチナ人に立ち退きを命じます。抵抗する住民の家は重機で無惨に破壊され、子どもたちが通う小さな小学校さえもバラバラにされてしまいます。そして、ライフラインである井戸がコンクリートで埋められたり、送水管を電動のこで切断されたりと、とても人間がやることとは思えない残虐行為も繰り返され、行き場を失った住民たちは、洞穴の中で暮らしてかろうじて生き延びています。

この映画の監督は4人。2人がパレスチナ人、2人がイスラエル人です。そのうち2人は撮影だけでなく登場もしています。カメラを持ったパレスチナ人のバーセルと彼の元に訪ねてきたイスラエル人ジャーナリストのユバルです。ユバルは初め不信の目も向けられますが、だんだんと友情が芽生え、イスラエルによるこの不条理な

破壊行為を何とか映像に収めようと行動をしています。

パレスチナのもう一つの居住区ガザでは、停戦合意も束の間またイスラエルによる爆撃が続いています。2023年10月7日に起きた、ハマス戦闘員によるイスラエルへの越境奇襲攻撃があって以来、その報復として大量虐殺(ジェノサイド)が行われ、何の罪もない民間人5万人以上が殺され、街は瓦礫の山と化し、住民の90%以上が難民となり、さらにその難民キャンプもミサイル攻撃にさらされているのが現状です。

なぜパレスチナの人たちはこんな目に遭わなくてはいけないのでしょうか。『ガザとは何か』(岡真理著/大和書房)を読んでみました。イスラエルの建国は1948年。第二次世界大戦終結までの間にナチス・ドイツによって殺されたユダヤ人は600万人。それを生き延びたヨーロッパのユダヤ人325万人が難民となりました。それをどうするかという議論が国連でなされ、「パレスチナを分割し、そこにヨーロッパのユダヤ人の国を創る」ことが決議されたわけです。そのために、元々そこに住んでいたパレスチナ人たちは土地を奪われ、現在の居住区に閉じ込められて、イスラエル軍の監視の元、自由を奪われてしまっています。

民族浄化の対象となったユダヤ人の一部の末裔が、パレスチナ人を差別し、民族浄化を図っている、というのは歴史の皮肉というか、人類の皮肉というか…。

この映画に登場するユバルのようなイスラエル人もいれば、アメリカではイスラエルやそれを支持するトランプ政権への抗議デモも起きているのがわずかな救いですが、今私たちにできることは、まず「パレスチナで起きていることを知ること」ではないでしょうか。

おおきな木 杉山三四郎

絵本も学校もまずは楽しくなくっちゃ

僕は今3つの保育園に毎月通っています。絵本とギターを抱えて子どもたちといっしょに遊ぶためです。どこも10年以上のおつきあいになるかと思うのですが、そのうちの一つ、関市にある松渓保育園では、園長先生のリクエストで、学年末に年長と年中のクラスで僕のオリジナル曲である『子どもたちよ』(杉山三四郎作詞・作曲)を毎年歌ってきました。この歌は、言うなればおじさんから子どもたちへのメッセージソングで、

そんなに急いで 大人になるな

時間を忘れて 泥にまみれて遊ぼう

人はみんな違っていていいんだ

がんばりすぎないで ぼちぼちいけばいい

といった詞になっています。

今年も歌いました。年長さんたちは、これで僕ともお別れということもあって、過去には連鎖反応で大勢泣き出してしまうという場面もありましたが、今年の子たちはそんなことにはならず、いつも通りみんなとぎゅーっとハグをしたりしました。歌った後、「上手だったよ」とか「かっこよかったよ!」と褒めてくれる子もいたりで、嬉しいやら可愛いやらでおじさんの胸はキュンキュンでした。「小学校にも来てね。約束だよ」と指切りをさせられた子もいました。

僕が通っている3つの保育園では、どこも僕が顔を出すと、キャーッと歓声が上がったり、「シャンシローせんせー!」と声がかかりまくったりで、こんな子たちに会うのが楽しみで仕方ありません。そして、僕が歌い始めると、みんなも大声で歌ってくれるし、合いの手を入れてくれるしで大盛り上がりになります。この3園では、普段から保育士さんが僕のCDを使って保育をしてくれているので、子どもたちの体に染み付いているんでしょうね。ありがたい話です。

「さんしろう絵本ライブ」をご覧になったことがある方は、保育園で僕がやっていることを想像していただけるとは思うのですが、ちょっとご紹介しておきます。

30年近く前から、僕は、歌いたくなるような絵本の文章に曲をつけて歌って「絵本ライブ」と呼んで公演をしてきました。初めはこんなのが受けるかどうか心配でしたが、だんだん子どもや親たちが喜んでくれてるという実感が出てきて、調子に乗ってレパートリーを増やしてきました。そして、2004年10月にCDデビューをしました。2023年10月に5枚目のアルバムを出しましたが、今はこれの収録曲を中心に絵本ライブをしています。保育園では歌だけでなく、物語絵本の読み聞かせもするし、体を使って遊ぶ絵本、言葉遊びの絵本、そして参加型のインタラクティブ絵本なども組み合わせて30分程度を子どもたちと一緒に遊んできます。いや、遊んでもらっていると言った方がいいかも知れませんが。

『母の友』(福音館書店刊)の最終号を読んでいたら、絵本作家の五味太郎さんが、「昔々、ある小学校で自作の絵本で授業をして盛り上がったけど、その後、職員研究会で内容のなさやテーマのなさが批判され、始末書まで書かされた」といった話がありました。学校というところは「楽しい」という価値観がないんでしょうかね。僕にとって、絵本は(音楽も)みんなと繋がれるとってもありがたいツールですが、意味やテーマがなくてはいけないとは…。勉強も本来は「楽しい」ものであるはずなのに、なぜ? 学校がもっと楽しい場所になるにはどうしたらいいんでしょうね。

おおきな木 杉山三四郎

大先輩に倣って好きなことをマイペースで

3月、若者たちが旅立っていく季節になりました。幼いころから付き合ってきたおおきな木の野外塾生たちの中にも、4月から高校生、大学生となって新しい生活を始める子たちがたくさんいます。旅立っていく若者たちにはエールを送りたいと思いますが、最近、天国へと旅立っていく同世代の知人も増えてきました。仕方がないことですが淋しい話です。

自分も何歳まで生きられるのか分かりませんが、そんなことを考えていたら毎日楽しくありませんから、これからは自分が好きなことだけを体力の続く限りやって生きていけたらいいなあ、と思っています。こんなことを言うと、僕を知る人たちから「元々好きなことしかやってないではないか」と突っ込まれそうですが、うん、返す言葉がありません。趣味はたくさんあります。ギター、旅行、登山、キャンプ、昆虫採集、自然観察、スキー、サッカー、野球観戦、釣り、酒、…。そして最近はコンサートにもいろいろ足を運んでいます。

直近では、岐阜市民会館で行われた、財津和夫と姫野達也のコンサート。若い方はご存知ないかもしれませんが、「チューリップ」というバンドのお二人です。財津さんは77歳、姫野さんは73歳。お客さんも当然いいお歳の方ばかりですが、みんな若返るんですよね。ヒット曲をたくさん世に送り出してきたバンドですから、10代、20代のころからおっかけてきた濃厚な往年ファンも大勢いました。僕はそれほどのファンではないのですが、ほぼ知っている歌ばかりなので、ついつい口ずさんでしまいます。最後はみんな総立ちで、最大のヒット曲『心の旅』の大合唱になりました。

そしてそのちょっと前、四日市の児童書専門店メーリーゴーランドで行われた「ありがとう谷川俊太郎の会」に参加してきましたが、第2部は小室等さんや谷川賢作さん(俊太郎さんのご長男)らのコンサートでした。小室等さんのことも若い方はご存知ないでしょうね。僕は中学時代にアメリカのフォークグループPPM(ピーター、ポール&マリー)の歌に出会い、こんなギターが弾きたいと思っていたところに、小室さんがその代表曲を譜面にした本を作っておられて、そのおかげでギターが少し弾けるようになったのです。当時、小室さんは「六文銭」というバンドをやっておられましたが、僕は伝説の「中津川フォークジャンボリー」でも見たことがあります。そんな小室さんは81歳。共演者であるお嬢さんのこむろゆいさんや谷川さんたちに支えられながらのマイペースで暖かいコンサートで、往年ファンのワタクシも楽しませてもらいました。

そしてもう一つ。岐阜市内にある定員20名ほどの小さなライブハウスで行われた「アリ×忠・喜寿喜寿珍道中」というコンサート。ブルースハープの名手松田幸一さんとギターの名手吉川忠英さんのライブです。お二人とも日本のポップス界で活躍されてきた雲の上のような存在のミュージシャンですが、至近距離で一流の演奏を見ることができて贅沢でした。このお二人も77歳。

2月に行われたこれらのコンサートでは大先輩のみなさん本当にお元気で、マイペースで好き勝手にやっている感もあり、ああ、これでいいんだとほっとしました。僕は3月9日に72歳になりますが、彼らに比べたらまだまだこれからです。子どもたちと楽しむ絵本ライブを続けていくのはもちろんのこと、大人向けの弾き語りライブも一つの趣味として楽しんでいきたいと思いますので、お気が向きましたらお付き合いください。

おおきな木 杉山三四郎

子どもが生き生きと育つ3つの「間」

1月19日。岐阜市最高峰の百々ヶ峰(418m)の麓に広がるふれあいの森で、おおきな木野外塾の冬のデイキャンプを行いました。寒くなると参加者数も少なくなるのですが、今回は40名の親子が集まりました。

普段のデイキャンプでは、みんなで一斉に同じことをやるということはあまりないのですが、今回はまずみんなで「森のビンゴゲーム」をしました。A4判のビンゴカードにはこの時季に見つかる植物の写真が25枚載っていて、それらを探してその実や葉っぱを採ってくるというルールです。制限時間は60分。親子だったり、友だち同士でグループを作り、森の中を駆け巡りました。冬なので花はほとんど見られないし、葉っぱも似たようなのが多いのですが、全員がビンゴ達成。それでも物足りなくてパーフェクトを目指して走り回っていた子もいました。

お昼はみんなで大きな焚き火を囲んで、それぞれ家から持ってきた食材を焼いて食べます。焼き芋、焼き鳥、五平餅、ソーセージ、ピザなど、そんなに変わったものがあるわけではないのですが、みんながそれぞれのものを一緒に食べるという一体感は悪くありません。

この時季、虫好きの子たちは朽木を崩してイモ虫探しをします。ドライバーやハンマーを使って崩していくと、白いイモ虫やときにはクワガタの成虫が見つかったりもします。この日は成虫には会えませんでしたが、クワガタやカブトムシの幼虫を見つけた子が何人かいました。飼育して、どんな成虫になるのか楽しみです。

31年前、おおきな木はオープンし、同時に「ことば塾」と「野外塾」という二つの塾がスタートしました。とくにこれといったカリキュラムはないので、時間割もなければ課題もない。こんな塾が果たして成り立つのか正直不安もありました。実際、ことば塾を見学に来られたお母様から、カリキュラムが書かれたものはありませんかと言われたこともありました。「塾」ですから、そういうものがあるのが普通です。

でも、そのカリキュラムとか課題といったものは大人が決めた枠組みなのです。学校はそれで成り立っていますが、おおきな木では大人が決めた枠組みに子どもを組み入れるのではなく、子どもの個性に大人の方が着いていけばいいのではないかと考えています。そして、子どもが生き生きとしていられる場を作るのには3つの「間」が必要だ、と当初から考えていました。

一つ目は、子どもが自由に過ごせる「時間」です。大人の価値観を押し付けないようにして、子どもに寄り添っていけばいい、ということです。二つ目は、子どもたちの好奇心をくすぐってくれるものがある「空間」です。野外塾で言えば、自然の空間であり、ことば塾で言えば、絵本や言葉の世界です。そして、それらを共有できる子どもや大人の「仲間」です。長年やってきてつくづく思うのは、「子どもは群れで育っていく」ということです。それも同年齢だけでなく、大人も含めた異年齢の方が断然面白いです。親も自分の子どもだけでなく、いろんな子どもたちを見て学ぶことは多いと思います。

野外塾では長年続けている子もたくさんいて、彼らは大人の手が必要な作業があるときなどの強力な戦力になっています。また、ここまでやってこられたのは、活動を一緒に楽しんでくれてるお父さん、お母さんたちのご理解とご協力があってのことで、本当に感謝です。そして何よりも、僕たちが元気でいられるのは、子どもたちから元気をもらっているからだと思っています。

おおきな木 杉山三四郎

ノーモア•ウォー、ノーモア•ヒバクシャ

あけましておめでとうございます。

2025年(令和7年)は昭和100年、そして戦後80年の年になります。戦争、そして破滅へと突き進んでいった昭和初期。自由にものが言える時代ではありませんでした。そして終戦によってガラリと変わった価値観。一人一人の命こそがかけがえのないものとなりました。それから80年、私たちの国は平和憲法に守られ、国家権力による武力行使によって誰一人殺すことなく、殺されることなくここまで安全が守られてきました。

でも、まだまだ戦後は終わっていません。2024年のノーベル平和賞に日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)が選ばれました。被団協は、原爆投下から11年を経た1956年に、広島、長崎で被爆された方々を中心に結成された団体ですが、今日に至るまで、自身の被爆体験をもとに、二度と核兵器が使われることがあってはならないと世界に向けて発信し続けてこられました。この68年間にわたる核廃絶に向けた活動が評価され、ようやく平和賞受賞となりました。

この被団協の平和賞受賞を受けて、11月に、生まれて初めて広島に行ってきました。広島駅から路面電車に乗ると、平日の昼間なのに満員です。ほとんどが観光客で、いろんな言葉が聞こえてきます。市内の道路は広々としていて、商店街も賑わっています。お昼にお好み焼きを食べようと有名店に行くと行列です。でも、初めての広島風お好み焼きにはありつけました。

そして、目的の原爆ドーム、広島平和記念資料館などに行きましたが、ここではさらに人が溢れています。修学旅行の観光バスがずらっと並び、小学生から高校生までが団体で訪れています。それ以外は外国人が8割ほどを占めていて、中でも欧米人が多かったです。

記念資料館に入るとまず目の前に現れるのが焦土と化した広島の町のパノラマ写真。実際にここまで広島の街を歩いてきたので、その大きさが実感できます。長さ3mのたった1発の原子爆弾がこれだけの街を焼き尽くし、約14万人(原爆投下からその年の末までの死者数)の命を一瞬にして奪ったわけです。そして、その被害は68年経った今でも、被爆者の子孫にまで影響を及ぼしています。広島を訪れる各国の観光客の方々が核兵器の恐ろしさを胸に焼き付けて、被団協の方たちが訴えておられる核廃絶に向けての思いを共有してもらえたらと思いました。そして、これを機に、アメリカが原爆投下の非を認めることや、日本政府が核兵器禁止条約に参加することに歩を進めてもらいたいと思います。

そして、目を中東に向けてみると、イスラエルによるガザのパレスチナ人大量虐殺が続いています。イスラエルはナチス・ドイツによるホロコーストを生き延びたものの難民となったヨーロッパのユダヤ人約25万人の生きる場所として建国された国家ですが、元々そこに住んでいたパレスチナ人は家を奪われ、命を奪われ、今のガザやヨルダン川西岸に閉じ込められて自由を奪われています。2023年10月から続いている爆撃でガザに住むパレスチナ人の90%が難民となり、その避難所となっているテントや病院、学校にまで爆撃を加えています。ホロコーストで600万人が虐殺されたユダヤ人ですが、その末裔の一部がパレスチナ人を差別し、大量虐殺を行なっている。いったいどう理解したらいいんでしょう。

新年早々明るい話題でなくて恐縮ですが、この節目の年に、被団協の方々と共に、No more war. No more

Hibakusha. の声を上げなければと思います。

おおきな木 杉山三四郎

谷川俊太郎さん、ありがとうございました

谷川俊太郎さんが亡くなられました。92歳でした。谷川さんの詩や絵本には、日本語の面白さ、言葉と体、命と平和など、多くのことを教えてもらいました。

と言っても、直接お会いしてお話させていただいたことは一度しかありません。2011年7月に発刊した『杉山三四郎絵本をうたう第3集「子どもたちよ」』に『おならうた』(谷川俊太郎 作、飯野和好 絵/絵本館)を収録するにあたって、谷川さんが大垣市に公演に来られた際、楽屋を訪ねて収録の許可をお願いをしに行きました。その時、他にも谷川さんの詩ではいろいろと遊ばせていただいております、という話もしたところ、「僕の詩は全国各地でいろんな形で使われているので、どうぞご自由にお使いください」とおっしゃっていただきました。そしてCDは完成し、おかげで格調高い『おならうた』の歌ができました。いろんな局面でのいろんなオナラの音を集めた絵本ですが、飯野さんの絵がこれまた愉快で、艶かしく、古めかしく、濃厚です。

我が家では、子どもたちが小さかった頃に、『ことばあそびうた』(瀬川康男 絵/福音館書店)をよく読んでました。しつこいくらいに韻を踏ませた詩ばかりで、声に出して読んでみると、心も体も踊りたくなります。中でも『かっぱ』という詩が大ウケで、風呂上がりの子どもたちに、「かっぱかっぱらった かっぱらっぱかっぱらった とってちってた〜」と歌うように読んでやると、二人はすっぽんぽんで踊ったりしてました。

その後、当店主催の「生き生きと絵本を読む絵本講座」でもテキストとして使わせてもらってました。この講座でも『かっぱ』が大ウケで、いろんなリズムで読んだり、踊ってみたり、いろんな気持ちで読んでみたりという「ことばの実験」として使ってました。とくに意味のない詩ですが、嬉しい気持ち、悲しい気持ち、怒った気持ちなどになりきって読んでみると、表現する楽しさを感じてもうことができます。

『もこ もこもこ』(元永定正 絵/文研出版)というロングセラー絵本がありますが、これもすごいです。保育園などに行ってこの絵本を読んで気づいたのですが、「ぱく」とか「もぐもぐ」といった言葉を読んでいると、聞いている子どもたちの口も「もぐもぐ」動いてるんですね。擬態語と抽象画がぴったりマッチしていて自然に体が動いてしまうわけです。それ以降、僕はこの絵本を読むときには自分の体も使って表現し、子どもたちと一緒に遊んでいます。言葉と体は切っても切れない関係にあるということなんですね。

こんなふうに、谷川さんの詩の絵本は、声に出して読んだ時に、日本語って面白いなあと思えてくるものがたくさんありますが、命や平和について書かれた詩を元にした絵本も数多くあります。『生きる』(岡本よしろう 絵/福音館書店)では、平明な言葉で書かれているのですが、日常を自由にあるがままに生きられることの大切さが伝わってきます。

そして、『へいわとせんそう』(Noritake 絵/ブロンズ新社)はぜひ読んでいただきたい絵本です。左のページにはあたりまえの日常の姿が描かれ、右のページには「あたりまえ」でなくなった戦争の姿が対比されて描かれています。谷川さんは、「戦争が終わって平和になるんじゃない。平和な毎日に戦争が侵入してくるんだ」とおっしゃっていますが、こんな短い文で戦争の惨たらしさを表現している絵本はそんなにないかもしれません。

おおきな木 杉山三四郎

あだ名がクラスの親密度(?)を上げていた

紅葉の便りが気になる季節となってきましたが、先日、中学の同級会が8年ぶりに開かれることになり、真っ昼間に仕事を中抜けして行って参りました。

岐阜大学教育学部附属中学校の1968年卒の4クラス合同クラス会です。各組44名の4クラスなので176名いたわけですが、そのうちなんと約50名が集まりました。すでに鬼籍に入った人も相当数いたり、只今病気療養中で参加できませんが…、というメッセージも届いていたりで、高齢者の集まりになってきました。

今までにも何度かこの会に参加してますが、いつも思うのが、みんな同じ歳なのに老け具合がなんでこんなに違うのかということです。以前とほとんど変わりなくシャキッとしていて髪もフサフサな人もいれば、「正しく」ジジイになっている人もいる。女性も未だ色気を失っていない方もいれば、「正しい」方もいる。何の違いなんでしょうね。それはともかく、会が始まると、誰もが60年近く前の自分に戻って話が弾みます。

その時、一人の同級生が、1組のみんなにと言ってUSBメモリを配ってくれました。メモリに入っていたのは、3年1組の新聞係が発行していた学級新聞のコピーです。仕事場に戻ってからパソコンで開いてみました。ガリ版刷りですから読みづらい箇所もありますが、こんなものをよくぞ保存していてくれた、と驚きです。

この新聞の編集委員は4人いて僕もその一人でした。新聞の名前は『人間革命』。言っておきますが、某宗教団体教祖の著書とは何の関係もありません。大体が当時そんなものの存在は知りませんでしたからね。ただ、なんかかっこいいからつけたんでしょう。

3年生の4月14日発行の第1号を読んでみると、まず新任の学級委員や係の意気込みが書かれていて、まともに答えている奴もいれば、適当にジョークで交わしている奴もいます。新任の先生たちへのインタビューもあるんですが、年齢、身長・体重、子どもの名前、結婚記念日はいつとか新婚旅行はどこに行ったかとか、プライバシーの侵害も甚だしい。「カバの子」という見出しの記事はいったい何だろうかと思ったら、カバというあだ名の先生に赤ちゃんが生まれた、というインタビュー記事です。これもプライバシーだらけ。

第2号以降を見ていくと、連載がいくつか始まります。中でも面白いのが、クラスの男女一人ずつにインタビューをする「個人訪問」。当時の同級生たちの様子が蘇ってきます。自分の回もありました。名前は「杉山三助」となっています。幸せだなーと思う時は?の質問に、「カッパの顔を見る」と書いてありますが、カッパというのは可愛かったクラスの女の子のこと。この頃、クラスはみんなあだ名で呼び合ってました。ハゲとかエロとかオカチメンコとか、今の時代だったらアウトだろうというのもあります。でも、あだ名で嫌な思いをしている子がいたとは思えません。そのカッパも、未来の希望は?の質問に、「カッパ天国の漬物を作る」、学校の楽しみは?では、「学校の水を皿に吸い取ること」と書いてます。ユーモアがありますよね。

おおらかな時代でした。あだ名がいじめに繋がったなんてこともなかったし、むしろクラスの親密度が高かった要因の一つになっていたんじゃないでしょうか。

この『人間革命』はなんと第40号まで発行されていますが、それも親密度があったからこそ続いていたんでしょうね。先日の同級会も、あだ名で呼び合って旧交を温めていたのは言うまでもありません。

おおきな木 杉山三四郎

自分だけの絵本になったらもっとうれしい

先日、岐阜県が主体となって主催した「エンジン03 in 岐阜」というイベントにゲスト出演をさせていただきました。各分野の専門家の方たちが一堂に集まり、「知の交流」を図るというシンポジウムです。岐阜県内で16種のテーマで行われ、僕が参加したのは、「図書館の楽しみってナンヤローネ?」というテーマです。

そもそも僕は、毎日、本に囲まれて仕事をしてますから、図書館にわざわざ出かけて行って読書をするという習慣がないので、本当に僕でいいんだろうかとも思いましたが、そんなことは承知の上で選んでいただいてるだろうからと、遠慮なく、ただありのままに、素直に思っていることをしゃべらせていただきました。

では、書店と図書館はどんな関係にあったらいいのでしょうか。「エンジン03」のちょっと前に、絵本業界の名物社長である、児童書専門出版社「絵本館」の有川さんに別件で電話をしたところ、話が図書館の話題に変わっていきました。親子で本屋に来て、子どもが「この絵本買ってー!」と言って持ってくると、「その絵本は図書館にあるでしょ」と言って却下する親がいるという話です。どこの本屋でもそういう話があるんですね。おおきな木でも、そういう光景は、「図書館」だけでなく、「保育園にあるでしょ」「学校にあるでしょ」も含めると毎日のように遭遇します。。

図書館によく足を運ばれる方は、ときには書店にも足を運ばれると思いますが、図書館にない本を探すのは相当難しいし、図書館でお気に入りの本を見つけたからほしい、とたぶんその子は言ってるんでしょうね。絵本館が作って配っているリーフレットに、「図書館や学校・園で何度も借りてくるあの絵本。自分だけの絵本になったらもっとうれしい」と書いてあります。子どもは気に入った絵本があると、何度も何度も読みたがります。だから、1冊1,000円〜2,000円の絵本なんて安いもんです。と、書店としては思うんですけどね。

「エンジン03」でご一緒した講師の方々は、新潮社編集長の中瀬ゆかりさん、社会学者の古市憲寿さん、女優・歌手・作家の中江有里さんで、書き手である皆さんも、できれば本は本屋で買って読んで欲しいというというのが本音だと思います。中江さんは、本代はお布施だと思ってください、などともおっしゃってました。

さて、図書館の話に戻りますが、岐阜市には2015年に「みんなの森メディアコスモス」という複合施設ができ、その2階は仕切りの壁が一つもない広々とした市立図書館になっています。休みの日には親子連れもたくさん訪れていて賑わっています。陳列も楽しいし、自由に読めるスペースもたくさんあります。こんな立派な図書館が近くにあったら、本屋さんは大変なんじゃないですか、と心配していただける方もありました。しかし、今のところ、その影響はほとんどなさそうです。

そして、ありがたいことに、図書館主催のイベントに出演させていただいたり、作家さんの講演会で販売をさせていただいたりということもあります。岐阜県内には他にもこうしたお付き合いをさせていただいている図書館がいくつかあります。しかし、中には、図書館で本を販売することはNGのところもありますが…。

図書館は本を自由に読めて借りることもできるところ、本屋は本を買うところ、どちらも本好きが集まる町の文化拠点です。図書館でお気に入りを見つけて自分のものにしたい、となったら書店に足を運ぶ。そんな動線を行政にも積極的に作ってもらえたら嬉しいです。

おおきな木 杉山三四郎

灼熱の下界を逃れて極楽の天上界へ

人はなぜ、高い山に登りたがるんでしょうね。そこは、下界を見下ろす天上界だからではないでしょうか。

先日、またまた立山登山に行ってきました。立山は、富士山、白山と共に、日本三霊山の一つで、古くから全国各地の人々から崇められてきた山です。どれぐらい古いかというと、西暦701年に、越中国司の嫡男である佐伯有頼という人が、当時16歳で神の導きによって開山した、というようなことが立山雄山神社のパンフレットに書かれています。それ以来、修験者が修行をする山となったわけです。そして、江戸時代ごろには、立山の麓の町には宿坊なども生まれて、多くの人が登るようになったようですね。当時利用されていた室堂小屋は、今もそのまま史跡として残されています。

今では、立山黒部アルペンルート(1971年6月1日に全線が開通)ができて、麓の立山駅からケーブルカーとバスで、1時間ちょっとで海抜2500mの室堂まで行き、そこから登山道を歩いて2時間ちょっとで雄山頂上まで行くことができます。ですが、昔の人は何日もかけて登ってたんですよね。登山道すらまともにはなかったと思われるので、誰でも行ける場所ではなく、まさに「異界」であり、神々に最も近い天上界で、ここに死後の世界を想像したわけです。

立山というのは単独峰ではなく、雄山(3003m)、大汝山(3015m)、富士ノ折立(2999m)の3つの山の総称ですが、屏風のように聳えるこの連山は極楽だったんでしょうね。その隣には浄土山という名の山もあります。そして、室堂平には地獄谷という場所がありますが、ここは今でもガスが噴き出す、まさに地獄のような景色です。室堂からさらに標高にして500mほど下ったところには、弥陀ヶ原という広大な湿原が広がっていますが、ここには「ガキ田」と呼ばれる池塘がいくつも点在しています。これは地獄に堕ちた亡者たちが作った田んぼであるということで、こう呼ぶそうです。

立山博物館に行くと、この死後の世界が描かれている仏教絵「立山曼荼羅」というのが見られるそうですが、その想像力には驚きです。一度実物を見てみたいものですが、いつも目一杯山歩きを楽しんで帰って来るので、とても立ち寄る時間がありません。

さて、今回も目一杯山歩きを楽しんできました。自然大好き人間にとっては、高山植物や高山の生き物たちが目を楽しませてくれます。夏ももうすぐ終わるという時期でしたが、まだまだ夏の花は残っているし、秋をイメージさせる、ワレモコウやリンドウ、キキョウの仲間にも心が躍ります。イワショウブの白くて小さな花には、高山蝶のベニヒカゲやコヒョウモンが群れていました。こんな光景は初めてでした。8月に立山を訪れたのがそもそも初めてでしたからね。山は、訪れる季節や標高でその様子は全然異なっていて、同じ場所に何度行っても飽きることがありません。

観光客にも大人気のライチョウにも毎日会えました。浄土山の山頂で出会った親子は、僕の足元まで平気で近づいてきました。全く警戒心がないんですね。

最終日には、お天気にもそこそこ恵まれ、雄山にも登り、雄山神社で御祈祷をしてもらい、みんなで万歳をし、御朱印ももらってきました。山頂からの眺めは、雲海が広がり、後立山連峰の山々が頭を覗かせています。一瞬、遠くに槍ヶ岳も姿を見せてくれました。下界は灼熱地獄ですが、天上界は極楽であります。生きているうちにあと何回極楽に行けるでしょうか。

おおきな木 杉山三四郎

ユングフラウ地方、高山植物を愛でる旅

6月から7月にかけて、5泊8日でスイスに行ってきました。『スイス鉄道ものがたり』(宮脇俊三 文、黒岩保美 絵/福音館書店/1992年初版、現在絶版)という絵本に触発されて、よし、この鉄道の旅をするぞーと意気揚々と出かけたのが5年前。スイスアルプスの雄大な自然に圧倒されて帰ってきました。来年も行きた〜い、冬にも行きた〜いと思っていたのですが、コロナ禍に突入。4年間は、やむなく大人しくしていました。

そして、今回はいろいろ巡るのではなく、ユングフラウ地方のヴェンゲン(標高1274m)という村に4泊して、そこを拠点にして大自然の中を歩き回りました。

ヴェンゲンからは、断崖がそそり立つメンリッヒェンという山に向けて、標高差約1000mを5分で登るロープウェイがあり、そこから頂上(2342m)までは歩いて20分ほど。ここが天空の楽園なのです。南を見れば、アイガー(3970m)、メンヒ(4107m)、ユングフラウ(4158m)のオーバーラント三山が巨大な屏風のようにそびえ、西には、眼下にヴェンゲンの村、その向こうにはラウターブルンネン(795m)のU字谷があり、落差が300mほどもある滝がいくつも見えます。そして、東には、この地方の観光地としては一番人気のグリンデルワルト(1034m)の村々が広がり、それを囲む山々も氷河や残雪に彩られた2000〜3000m級です。

今回の一番の目的は高山植物を愛でることでしたが、冬はスキー場になるこのあたり一帯は牧草地で、どこを歩いてもお花畑。春から夏にかけて咲く、リンドウ、キンポウゲ、ワスレナグサ、クロッカス、オキナグサ、リュウキンカなどが咲き誇り、日本では見かけない花もいくつかあります。のどかな風景の中、牛たちのカウベルの音が聞こえてきて、これがまたじつに「スイス」です。今回、写真を700枚ほど撮ってきました。もしよろしければ、花や風景の写真の一部を当店HPの「さんしろうブログ」でご覧いただければと思います。

さて、スイスという国は皆さんご存知のように観光立国で、僕たちが訪れたときも世界各国からの観光客でいっぱい。地元のドイツ語や英語だけでなく、いろんな言葉が聞こえてきます。英語は大体どこでも使えて、困ったときも片言の英語で何とかなります。今回泊まったホテルの女将さんはとてもフレンドリーで、日本語交じりの英語でいろいろ話しかけてくれました。

そして、鉄道がすごい。こんな山奥に行く登山鉄道も大体30分に1本はあって、乗り換えの接続がどこも絶妙です。時間も正確。さすがは時計の国です。車体のデザインがどれもセンスが良くて、絶景にも溶け込んでいます。また、観光客が使いやすいように、スーツケースなどの大型荷物や自転車を置くスペースもあるし、犬も乗ってきます。犬もよく躾けられているなあと感じました。そして、何よりすごいと感じるのは、揺れないということ。レールの上を滑るように走ります。

今回、ヴェンゲンは2度目の滞在だったので、大体の地理感覚は頭に入っているので、その日のお天気に合わせて、鉄道、バス、ロープウエイ、ケーブルカーなどを利用してユングフラウ地方をいろいろ歩き回り、同じところに2度3度行ったりもしました。そして、鉄道だけでなく、ハイキングコースやバイクコースが整備されているところもスイスの魅力です。今回歩いたところを全部紹介するような紙面はありませんが、どこを歩いても風景は雄大だし、お花畑は見事でした。

また、いつかヴェンゲンに帰りたいと思います。

おおきな木 杉山三四郎